書名:槓桿思考術

作者:本田直之(葉冰婷 譯)

ISBN:9789866858420

筆記日期:2008.10.29

::槓桿思考術::

◎槓桿思考術的目標-DMWL(Do More With Less)

付出:回報

傳統的做事方式 1:1

槓桿思考術 1:無限大

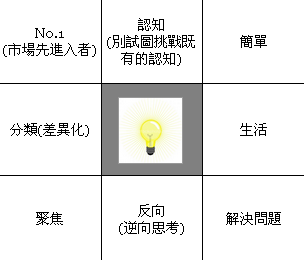

◎桿思考術示意圖

以時間為例,以循環投資、創造多餘的時間,藉此,進而作為個人資產的時間增加,回報也增加以,好比是銀行存款中的「複利」。

◎商業人士vs運動選手

運動選手用80%的時間在做訓練,而一般商業人士卻用90%的時間工作,僅僅花10%的時間在自我投資,就像運動選手為了比賽所做的訓練一般,商業人士在工作上要有所收穫,就要自我投資 ;也就是「勞力資產」、「時間資產」、「知識資產」、「人脈資產」;這些稱為「個人資產」。

◎個人資產 ╳ 個人鬥志 = 成果

提高個人鬥志的同時,如果只是提高鬥志卻沒有努力增加個人資產,因而無法在個人資產上獲得成果,個人鬥志並不是資產,所以很遺憾,其回報是零。好比是你拼命採油門,但把 「勞力」、「時間」、「知識」、「人脈」排除在外,車子也是無法前進。

◎設定明確目標

明確描繪目標的最大好處在於培養自我選擇的能力。你逐漸知道,對自己而言,什麼是重要的,什麼是不重要的;不做畫蛇添足的事,不浪費時間、勞力、金錢。GLOBIS集團執行長堀義人在《傑出者的腦袋想什麼-傑出創業家》一書中說道:「人的一生中,自己想做什麼呢?一旦這點明確決定後,我想就不太會繞遠路而行。」;一旦明確描繪出目標,藉著彩色浴的效果,就容易得到機會。

◎在槓桿思考數中還有一個重要的元素-積極主動:

- 讀書時,具有目的意識,只看對自己有用的部分,並活用書上的知識(這部分可參考《槓桿閱讀術》)。

- 看電視不看實況轉播,預錄下想看的節目,要看的時候就可以跳過廣告,只看有必要的部分。

◎建構DMWL的基礎理論:

- 運動:訓練,例行化,條件反射,紀錄,…

- 經營:戰略,數值化,時間,日程安排表,勞力,效率,…

- 投資:槓桿效益,不勞而獲,資產,預先扣繳,…

- 腦科學:睡眠,記憶,無意識化,思考方式,…

這些是用科學的方式被證明出來能讓一切進展順利的方法。

::勞力的槓桿::

◎勞力的槓桿目標在於,怎麼作才能用些微的勞力,完成豐碩的成果,其重點歸納為四點:

- 建構化

- 無意識化

- 發現KSF(Key Success Factor)

- 其他槓桿效益方法

◎工作方法建構化

將工作進展順利的方法建構起來,那麼不管是誰,隨時都能讓方法重現,投入建構化,要投入多餘的時間與勞力,但根據這個建構的成果,往後持續下來就能產生回報。

進行建構花上最重要的工具是檢查表,按照檢查表來做事,就不會有所遺漏,而且也知道整體必須做的工作量的多寡,如此一來,既可以節省時間,而且不管由誰來做,由於都能了解該做的整體工作全貌,因而不會浪費時間。檢查表可以應用到出差前的準備,把該帶的東西全部歸納起來,按照著個表來準備東西,花在準備的時間可以縮短,同時也不會有東西忘了帶的壓力。

JJ:將做任何事情的Know-How歸納成SOP,讓每次的執行都有SOP作為依歸,想都不用想,照著SOP去做,讓每次都可以維持一定的效率與品質,特別是那些例行雜事,也同時讓出差錯的機率降到最低。利用建構好的SOP去節省大腦的運算資源,再把多出的精神放在更重要的問題上。

◎讓該做的事情無意識化

對不擅長自我控制的人或是像我這樣沒恆心的人來說,「習慣化」也是非常方便的方法, 只要一考慮,就沒辦法付出行動,但如果養成習慣的話,則身體就會自動自發的付諸行動。根據研究顯示,人類的行動中,自己有意識去做的只不過佔5%,我們有95%的行動是在無意識中進行的,或是被強迫的要求和不安的情況下所反射出來的行動。為了達到習慣化,用數字來管理是非常重要的,藉由紀錄數字,習慣化就容易建立起來。對於習慣養成的行為,某種程度來說你是沒有意識到習慣的養成,而且速度迅速加快,這就好比在腳踏車上裝上笨重的齒輪後,開始轉動時非常沉重,而且腳的負擔也變得相當吃力,然而當騎出速度來的時候,運用此速度,不僅不費力,進而展現出超速感。

JJ:根據S.M.A.R.T法則,目標要「可量化」才夠明確。另外,在《改造習慣的十堂課》中提到,學習任何技能直到變成習慣的過程分為四個階段,分別是無意識的無能力,有意識的無能力,有意識的有能力以及無意識的有能力,透過這四個階段來檢視自己,就可以知道自己對於各方面的習慣養成度。

◎對於任何工作,去發現其中的關鍵訣竅(KSF)

透過以下方法,尋找到做事情的KSF,讓自己增加效率,也有助於未來的建構化:

- 調查前例

- 請教工作進展順利的前輩

- 從商業書下手來學習

◎其他有助於勞力槓桿的方法:

一年收成兩次的方法:

在同一塊耕地上,一年栽培兩種不同的農作物,例如春秋栽種稻米,收割後到第二年的春天,這段期間栽種小麥,在勞力槓桿上,當你再做一件事情的時候,同時想著:「還有什麼可以同時做到的?」

例如:

- 通勤時可以同時讀商業書

- 慢跑時可以用隨身聽同時聽有聲教材

- 睡前讀想要記憶的內容,之後在睡眠的過程中就會同時烙印到腦海

JJ:這個道理如同Stephen Covey在《與時間有約》中所提到的「統合綜效」,做任何事情前都先考慮是不是可以和其他事情一起進行的,例如我們當我們希望花時間追求知識來提升自我,也希望花時間陪伴家人,這兩件事情都很重要,這個時候就可以選擇「帶家人一起去逛圖書館」,如此一來,陪伴家人的同時也達到吸收知識的目的,花一次的時間卻得到雙重效益。

執行勞力槓桿時的信念

在勞力的槓桿上,想著「自己能夠做到」是非常重要的,如果想著或是說著「做不到」、「太強人所難」,則會產生負面的槓桿效益。所謂「限度」這種東西並不存在於世上,事實上只是自己創造出來的東西。

養成運動習慣進而保持身體健康很重要,不管鬥志多高,但身體狀況不好的話,也無法使出些微的力氣。

JJ:藝人蘇有朋多年前在《我在建中的日子》中曾經提到:「運動是以體力換更多體力。」,也道出了他也是以投資的心態來看待運動這件事情。

::時間的槓桿::

◎不是因為沒有時間而無法達到成果,是因為有時間,所以成果無法達成。

◎槓桿日程安排表:

首先決定目標,俯瞰從現狀到目標的整個過程,用「倒推」的思考模式來決定工作與任務。如果沒有明確的目標,就沒辦法選擇「該做的」、「不做也行的工作」。清楚知道「什麼該做」、「什麼不做也行」,接著,達成目標就是在這當中,要付出的行動,並集中火力在這上面,重要的是,用少許的勞力得到豐碩的成果。

◎分配時間,謀求時間的例行化,重點在於,不要馬上行動,而先把時間花在建構這個

做法上。

◎如果用投資的角度來想,時間的分配就好比資產配置一樣,而這個「資產配置」,就是

以「不斷避開風險,獲取穩定的獲利」為目的,

◎我把時間用法分為四大類:

- 輸入:和人會面、讀書…

- 輸出:工作

- 生活:吃飯、睡覺…

- 私人時間

◎定好每天24小時各時段要做的事情則會讓自己的思考方向從「做這件情要花幾個小時」轉變成「再這個時間內要做這件事情」。若沒有時間分配,會把一整天的時間花在當天要完成的事情上。

◎在工作時間上做限制:

工作上如果沒有時間限制的話,會陷入「做到結束吧」的想法,工作沒辦法有效率,如果把時間分段,由於在限定的時間內非要有成果不可,就會去摸索有效率的方法,此時就會出現KSF的思考模式。

◎先扣掉自我投資的時間:

以儲蓄的情形來看,先決定儲蓄目標,把薪水扣掉儲蓄金額,將儲蓄金與可花費的金額分兩個帳戶,如此錢才存得下來。再自我投資的時間上也是如此,先扣掉自我投資時段,剩下的時間再來考慮其他該做的事情。

◎關於睡眠

關於早起的訣竅在《腦會設法辯解》中有以下的論述:「腦在清醒、不清醒之前,首先起床,刷牙,打開窗簾,洗臉,活動身體,藉此,在被這些事情拖延的型態下,腦子清醒了,如果在被窩裡,腦子就一直無法清醒。」而午睡只需要15分鐘,頭腦就非常的清醒,以腦科學來說,如果午覺時間太長的話,反而起來後的作業效率是要花更多的時間讓腦子恢復原狀。《成功和幸福的四個能量管理術》:「NASA的疲勞對策課程中得出的結果是,只要利用40分鐘的打盹,就能使表現平均提高34%,清醒度提升到100%。」,另外,睡眠的時間是90分鐘的倍數比較好,剛入睡時是淺眠,之後逐漸變成沉睡,然後又變淺眠,整個過程大約90分鐘,如果在沉睡的時候被吵醒,則腦袋會呈現呆滯狀態。

◎英文上的「Economy of scale」被譯為「規模經濟」,這個想法是,告著經營規模的擴大,提高生產力,降低價格,而不是靠節約、減少浪費而可以達成的,而是靠投資然後擴大規模時才會出現的好處。

JJ:過去曾經提過有關「時間管理」的方法中,一類是教你如何透過行程的規劃並把握零碎時間做最大運用,讓你一整天的行程塞滿所有的時間,而Stephen Covey在《與時間有約》中所提倡的精神則是要你用「一輩子」的角度去先搞清楚最重要的事情,再把時間根據重要性分配每件事情的優先順序與比例,而對於本書提倡的精神則是要把時間先投資在尋找並建構可以讓做事情更有效率的方法,一旦建構完成,未來可以無限次的根據此方法去解決問題,長期下來每次所省下來的時間讓自己可以再持續投資個人資產,如同規模經濟般透過循環投資擴大規模,這點是而非單純減少時間的浪費可以得到的效益,如果省下的時間不再持續投資,個人資產便無法持續擴充。

::知識的槓桿::

◎對於「要如何前往第一次去的地方」這樣的問題,多數人會做許多的調查來找到「捷徑」,但換作是工作、人生的話,在學習「捷徑」上有不少人不作事先的調查。

◎站在巨人的肩膀上

扣除一小撮的天才,大部分的人會學習成功者的做法,然後在這個做法上加上適合自己的應用方式,這就是成功的捷徑。大部分所謂的大發名都是把已經存在的「一」作成「一百」,據說許多的發明事實上是模仿、改良的產物。

JJ:iPOD就是最好的例子,他用的都不是最新的技術,是融合舊技術來創造全新的價值。

Wal-Mart創始人Sam Walton:「我到目前為止所作的幾乎都是模仿別人的。」

鈴木一朗《抓住夢想》:「最初是從模仿開始著手的,模仿各種人的姿勢之後,總覺得才會形成今天的自我。」

松井秀喜《不動心》:「我打從心理覺得大聯盟的選手真厲害阿!,而且有部分的人也有值得參考之處,但因為體型的差異,所以要以學習他們那樣的打擊方法為目標的話,打擊就會亂七八糟。」(強調要模仿也要先向和自己同類型的人學習)

◎對於追求知識上並不是單純的用功讀書,因為終究是投資,所以是為了得到回報所作的一種行為,必須經常對ROI(投資報酬率)要有所意識。

::人脈的槓桿::

Keith Ferrazzi《別自個兒用餐》:「現代是,大家不斷分享行為、資訊,並透過人與人的聯繫而得利的時代。」

松山太河《最高的報酬》:「在這世上,如果只為自己著想的話,結果就是自己沒得到任何好處,這樣的情況不少,為人著想,則好處就會回到自己身上。」

◎要靠一個人來成就事情是有限的,但如果靠人脈並運用槓桿效益,則能夠產生出比一個人造就出來的成果更多倍的豐碩成果。

◎在人脈槓桿上,重要的是你提供什麼價值給對方,而且,重點不是你認識誰,而是誰認識你。

◎建立人脈要用長時間來考量,他並非短期而是長期投資,短時間的交往不僅沒辦法建立彼此雙贏的關係,也無法長久持續發展,而要以五年、十年、二十年,這種長時間來考量,因此,現在有名、無名都無所謂。

◎和今後能讓自己有所成長、EQ高的人建立人脈,是很重要的。

◎在接近自己感興趣的人時,最出要考慮的不是「他可以為我做什麼」、「他會介紹誰給我」等自己的期望,而是先想著:「我能為對方奉獻什麼?」,如果不能奉獻就不要靠近對方,而在似乎能夠付出奉獻的時機下靠近對方比較好。

◎建立人脈的基礎在於「你是不是對方感興趣的人」,以及投資自己。並朝著對方想見的人物而努力。

◎在奉獻的基礎上,要求不要變多,這點是必要的。經常意識到要回報什麼給對方,一言以蔽之,就是雙方貢獻要取得平衡,彼此的關係才能穩固。

◎與人會面前的準備:

- 介紹對方感興趣的書籍,訊息,人物

- 加進對方感興趣的簡介,個人品牌形象

- 準備作為開會用的好餐廳

- 除商業以外還要具備能能為話題,能提供出來的資訊(害外,投資,洋酒,運動,…)

在一對一介紹兩方時,要留意不要只說一方優點,而說雙方的優點。

◎人脈建立架構圖:

- 了解對方以及對方的需求

- 自己能提供什麼價值

- 一旦關係建立起來,持續聯繫

- 連結人脈朋友

◎運用人脈槓桿最有利的方式是自己舉辦交流會,這樣一來更加鞏固既有的人脈,也能擴展新的人脈,而在舉辦交流會時的重點如下:

- 區分領域

- 交流會對全體人員有好處

- 在事前做好讓與會人員互相了解的準備工作

◎建構週遭的人對自己的印象,並和工作結合起來這種行為是所有品牌形象的一環,品牌形象是利用較少的費用和勞力把顧客弄到手,並提升對周遭的影響力。

◎對個人品牌形象來說,設計是非常重要的,例如名片、網頁的設計,甚至於營造辦公室的形象。

◎每天與意志消沉的人交往,不知不覺自己的意識也會變得消沉,加入鬥志比自己高的人群中,或是進入鬥志高的人脈中,藉此受到他們的影響,自己的鬥志也有所提升,相反的,如果加入意志消沉的消極團體中,自己的意識也會傾向消極。對於午餐會議、晚餐會議要會面的人,我會選擇鬥志高的人。如果每天只是單獨用餐或是和同事用餐,就只是單純吃飯罷了,但如果和鬥志高的外部人士會面,就能藉此變成廣大的人脈資產。

◎在學習好的訣竅和技能的過程中,來自老手的回應變得非常重要,藉此能夠確認是否偏離軌道,打高爾夫球的專業人士有時讓教練看看,讓他來檢查打擊,藉此修正缺點,這就是執行「回應」,如果沒有得到回應,就有可能持續朝錯誤的方向努力。

高盛公司擔任領袖培訓的Steve Kerr談到對工作沒有反應,「就像在看不到的球道上打保齡球一樣」--《財富雜誌2006.12月號》

如果事先建立好一套「發現建言者並可獲得回應」的機制,就算朝不對的方向時,也能加以修正,因此,「到重大失敗發生時都還沒察覺到」的情況就不會出現;挑選建言者時必須小心留意對方是否具備實踐的經驗,如果要尋求建言的話,應該向有經驗的人,取得經驗為基礎而提供的意見,這樣的意見才深具參考價值,相反的,沒有經驗而提供出來的意見,恐有誘導你走錯路之虞.

::槓桿思考術之自我檢查表::

◎槓桿思考術的基本

| 槓桿思考 |

傳統思考 |

| 不勞而獲 |

勞動而獲 |

| 主動積極 |

被動消極 |

| 事半功倍 |

事倍功半 |

| 1:無限大 |

1:1 |

| 投資 |

消費 |

| DMWL |

勞動時間=成果 |

| 熟悉要領 |

不得要領 |

| 成果 |

過程 |

| 目標明確 |

沒有目標 |

| 練習+比賽 |

只有比賽 |

| 自己的責任 |

他人的責任 |

| 自己掌控 |

他人掌控 |

◎勞力的槓桿

| 槓桿思考 |

傳統思考 |

| 再度重現 |

單次呈現 |

| 建構化 |

每次思考 |

| 檢查表 |

一時想起 |

| 例行日常工作 |

隨時、隨機 |

| 無意識的 |

意識到的 |

| 習慣性的 |

意識到的 |

| 重要的20% |

不重要的80% |

| 一年收成兩次 |

一年收成一次 |

| 有餘裕 |

工作滿檔 |

| 提供成果 |

提供時間 |

| 只有KSF |

全部 |

◎時間的槓桿

| 槓桿思考 |

傳統思考 |

| 逆行 |

順行 |

| 俯瞰 |

眼前 |

| 時間限制 |

無限制 |

| 緊湊的預定行程 |

充滿忙碌 |

| 預先扣除 |

多餘的事 |

| 科學睡眠 |

無意中睡眠 |

| 午睡15分鐘 |

午睡時間長 |

| 削減固定時間 |

削減變動時間 |

| 步驟順序 |

想到什麼做什麼 |

| 效率化 |

增加勞同時間 |

| 時間充裕 |

時間匱乏 |

◎知識的槓桿

| 槓桿思考 |

傳統思考 |

| 熟讀手冊 |

無視手冊 |

| 著眼在用功的方法 |

只是拼命用功 |

| 早睡早起 |

晚睡晚起 |

| 從1到100 |

從0到1 |

| 應用 |

發明 |

| 從技能訣竅來學 |

只是抄襲秘方 |

| 模仿和自己類型相似的人 |

模仿全然不同的人 |

| 數位 |

類比 |

◎人脈的槓桿

| 槓桿思考 |

傳統思考 |

| 奉獻 |

施與受 |

| 貢獻 |

依賴 |

| 特定對象間的交流 |

不同業種間的交流 |

| 品牌形象 |

自我介紹 |

| 感染積極習慣 |

感染銷及習慣 |

| 實踐者的建言 |

教育者的建言 |

| 長期的交往 |

短期的交往 |

| 公司外人脈 |

公司內人脈 |